Fiche de lecture - Ralentir ou périr de Timothée Parrique

Timothée Parrique est chercheur en économie écologique à l’Université de Lund en Suède jusqu’en 2022 où il y effectue ses recherches en économie écologique dans le cadre du projet Postgrowth welfare systems.

Depuis octobre 2024, il est chercheur à la Faculté des hautes études commerciales de l’Université de Lausanne, en Suisse.

Il est spécialiste de la décroissance et de la post-croissance et participe à de nombreuse conférences pour parler de décroissance notamment dans les grandes écoles comme HEC.

Ralentir ou Périr est, à ce jour, son unique ouvrage. Il a été publié en septembre 2022.

Résumé du texte

Timothée décrypte pour nous le mode de fonctionnement de l’économie actuelle, de son indicateur phare le PIB et des conséquences néfaste de la croissance pour les humains comme pour la nature qui nous entoure.

Il critique notamment le capitalisme comme l’un des principaux responsables des problèmes mondiaux qui nous affecte : dérèglement climatique, destruction des sols, de la biodiversité, augmentation des inégalité et de la pauvreté, etc.

Il démontre ensuite que la recherche pérpetuelle et illimitée de cette croissance est vaine, insoutenable et destructrice.

Enfin il propose la solution de la décroissance, puis de la post-croissance comme alternative soutenable, acceptable et équitable.

Il détaille plusieurs des 380 propositions qui ont été faites dans un rapport sur la décroissance pour affirmer sa faisabilité, critiquant par ailleurs les choix politiques actuels pro-capitalistes et anti-écologiques.

Il termine le livre en répondants à 12 critiques majeures de la décroissance, appuyant une nouvelle fois qu’il s’agit plus de positions politiques et idéologiques que d’arguments basés sur des éléments concrets.

En guise de conclusion, Timothée nous invite à agir et à refuser le modèle de société qu’on nous propose.

Déserter ce n’est pas abandonner la société dans son ensemble, mais seulement un capitalisme vide de sens et à bout de souffle.

Une version plus longue, et donc plus détaillée de cette fiche de lecture

Les thèmes principaux

On est actuellement dans l’Anthropocéne, période de l’histoire qui coïncide avec l’accélération des activité humaines et l’usage intensifs des ressources basées sur la carbone.

En 2021, les 10% des ménages les plus riches du monde possèdent 76% du patrimoine global, plus de la moitié de tous les revenus et 6 fois plus de revenus que 50% des plus pauvres de l’humanité. En France les 10% des plus riches possèdent la moitié du patrimoine national et capte un tiers de tous les revenus.

Ces mêmes 10% sont responsables de la moitié des émissions des gaz a effet de serre.

En résumé, les riches polluent et les pauvres subissent. Double injustice.

C’est donc plutôt un Capitalocène qu’un Anthropocène. L’économie est devenue une arme de destruction massive.

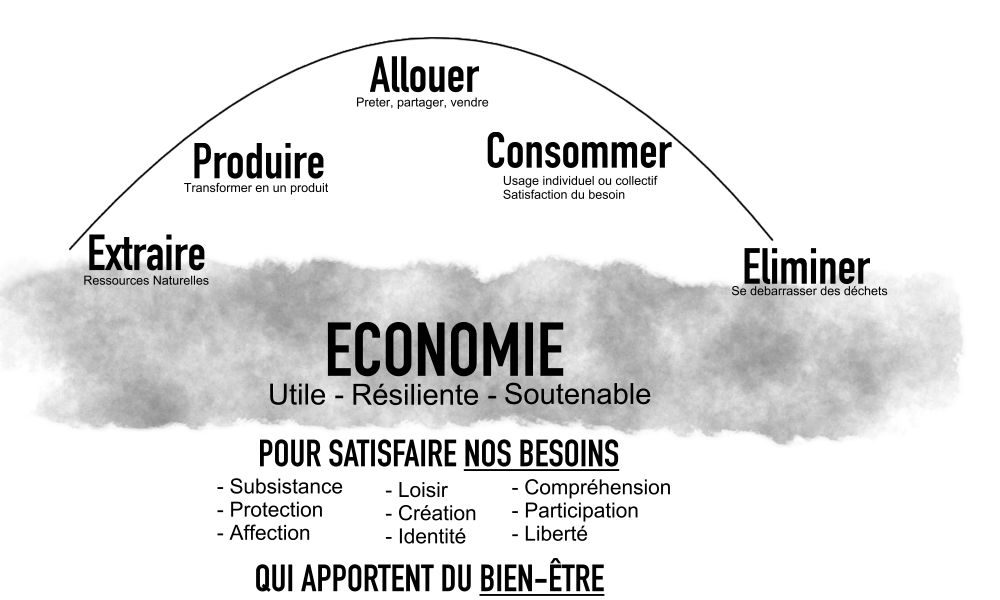

Pour autant, l’économie s’impose a nous qu’on le veuille ou nous a travers les règles qu’il nous faut respecter : des prix, un contrat de travail, un prêt immobilier, les règles comptables. Ce qui n’est pas un mal en soi.

Le principal problème est l’objectif qui l’anime : la croissance et son indicateur phare le PIB né dans les années 30 pour remettre l’économie en marche après la Grande Dépression.

L’économie devrait être l’organisation sociale de la satisfaction des besoins. Une économie utile, résiliante et soutenable.

Sauf qu’en utilisant le PIB comme seule mesure avec comme injonction la croissance, on fait le jeu du capitalisme et on occulte l’impact (positif ou négatif) de cette croissance.

Sauf qu’en utilisant le PIB comme seule mesure avec comme injonction la croissance, on fait le jeu du capitalisme et on occulte l’impact (positif ou négatif) de cette croissance.

Une croissance du PIB signifie 2 choses : que la sphère marchande s’étend à des activités jusque la ‘gratuites’ ou que la sphère marchande actuelle s’intensifie (ou achète plus ou on remplace plus souvent).

Timothée explore les limites d’une croissance infinie en commençant par les limites écologiques.

On pourrait trouver acceptable cette croissance, si celle-ci n’était pas coupléE aux émissions de co2 (l’évolution de l’un est proportionnellement lié à l’évolution de l’autre).

Malgré les fake news et les détracteurs, il est prouvé par des études sérieuses que l’économie est couplé aux émissions de co2.

l est par ailleurs peu probable que l’on arrive à verdir cette économie à temps : quoi qu’on fasse cela demande de l’énergie, donc des ressources et le recyclage est une tromperie car on ne sait recyclé qu’un part des ressources et aucune ressource ne se recycle à l’infini.

Une autre limite à la croissance est la limite sociale. D’une part nous n’avons que 24h dans une journée, c’est une limite au temps que nous avons, collectivement, à accorder à l’économie.

Nous observons aussi qu’au delà d’une certain seuil de productivité, les gains s’annulent avec les temps additionnels que collectivement nous dépensons pour les obtenir.

Faute d’autres sphères disponibles, l’économie empiète sur la sphère sociale - ou de reproduction : le temps dont nous avons besoin pour socialiser, dormir, nous nourrir, faire attentions aux autres ,etc. cet empiètement est doublement nocif : elle nous dépossède de notre socialisation et nous rends inefficace pour les activités de production.

Autre argument, il est avéré qu’au delà d’un seuil, la richesse n’influence plus notre bonheur. Enfin, marchandiser le social c’est autoriser des comportements socialement inacceptables sous le prétexte que ce contrat a été monétisé.

Timothée cite Polanyi “ il y a certaines choses qui ne devraient pas être traitées comme des marchandises : le travail, la terre et la monnaie. “

La troisième limite à une croissance illimitée est la limite politique.

Depuis son apparition, les états se sont fait le sponsor du capitalisme sur des promesses telles que éradiquer la pauvreté, réduire les inégalités, diminuer le chômage, financer les budgets publics ou améliorer notre qualité de vie.

Or depuis les années 80, 50% des français capte 20% de la croissance totale là où 1% des plus riches capte 50% de la croissance totale. Le constat est clair : il y a beaucoup de richesse certes mais elle est inégalement répartie. Il suffirait donc de réallouer la richesse au personne qui en ont besoin pour régler le problème de la pauvreté.

Il y a une théorie des années 80, provenant des travaux de Simon Kuznets, qui suggère qui sur le long terme, la croissance des hauts revenus profiteras aux plus bas revenus par ‘ruissellement’. En 2018 les 10% des salariés les moins bien payés gagnent moins de 1282e par mois alors que pour faire partie des 10% les mieux payés, il fallait gagner au moins 2,0 fois soit 3776e. Pire, les inégalités s’autoamplifient. Pour réduire les inégalités, rien ne sert de faire croitre l’économie, il faut simplement partager, encore une fois.

Concernant l’emploi et le chômage, l’obligation de travailler a temps plein et à vie découle de choix l’organisation économique, celui d’un système capitaliste à gouvernance néolibérale.

Prenons donc un autre point de départ : que voulons-nous produire et comment ? Car toute création d’emploi n’est pas désirable s’il n’est pas utile.

L’objectif d’une économie est d’économiser les ressources disponibles, à commencer par le labeur du travail.

Pour une économie de bien-être, il faut arrêter de parler de niveau de vie quantitatifs et se concentrer sur la qualité de vie.

Les barrières à l’action ne sont pas économiques mais politiques, morales et culturelles.

Dans la seconde partie du livre, Timothée détaille l’histoire de la décroissance qui remonte au moins aux années 60. Partant de l’idée d’objection de croissance, l’idée qu’il faut arrêter de se focaliser sur la croissance comme principal objectif d’une société, le terme évolue vers celui de décroissance et de post-croissance dans les années 2000.

C’est en France que le terme émerge en 2002 et commence à se populariser. En 2008, il passe dans la sphère anglophone sous le terme degrowth.

Il cite les principales personnes à l’origine de cette idéologie, les principaux ouvrages et enfin met en évidence le mouvement durant les dernières éléctions européennes et françaises.

Dans la dernière partie du livre Timothée nous propose une illustration de ce que pourrait être une économie décroissante. Une économie où l’on s’attacherait à réduire la production ET la consommation, avec comme objectif de réduire l’empreinte écologique, qui se ferait par une planification démocratique, de justice sociale (tout le monde n’a pas à faire les même efforts, les plus pollueurs/ les plus riches devront faire les plus gros efforts), avec une recherche constante du bien-être de toutes les personnes.

Et enfin il nous propose une illustration de ce que pourrait être une économie post-croissante : une économie stationnaire (après une période de ralentissement), où les décisions seraient prises ensemble au niveau local, entreprise, régional, national et international, où les richesses seraient équitablement partagées.

En terme de conclusion, Timothée nous rappelle qu’il faut dire adieu à la croissance, choisir de sortir et démystifier cette croissance. Ralentir pour survivre mais aussi pour bien vivre.

Pour lui le véritable défi de ce début de siècle est d’inventer un système économique qui assure ‘le bien être pour tous dans les limites de la planète’.

Il nous invite à agir, à refuser de donner notre temps, notre énergie et nos compétences pour ce système : à ne pas collaborer.

Déserter ce n’est pas abandonner la société dans son ensemble, mais seulement un capitalisme vide de sens et à bout de souffle.